軽いぎっくり腰を起こしてしまいました。

作りかけのHexBeam、屋上高2Mの仮設状態、文字通りの宙ぶらりんです。

気分転換に、あるフォーラムの話題を切っ掛けに、受信用スモールループのアンプを作ってみました。

つい面白くなって、このひと月ほど嵌ってました。

トランジスタ

トランジスタは、以前に50MHzの実験に使った2SC4703の残りです。秋月電子通商で、UHF電力増幅用として販売されています。

1GHzのNFは2.3dBで、ローノイズを謳うトランジスタには負けますが、HFには充分でしょう。

全損失が1.8Wと大きめなのも良いですね。

何より、3次相互変調歪が-81dB (Vce=10V)というのが魅力です。

ただ、フォーラムでのアドバイスによると、Vce=5Vくらいで使うのが安全なようです。

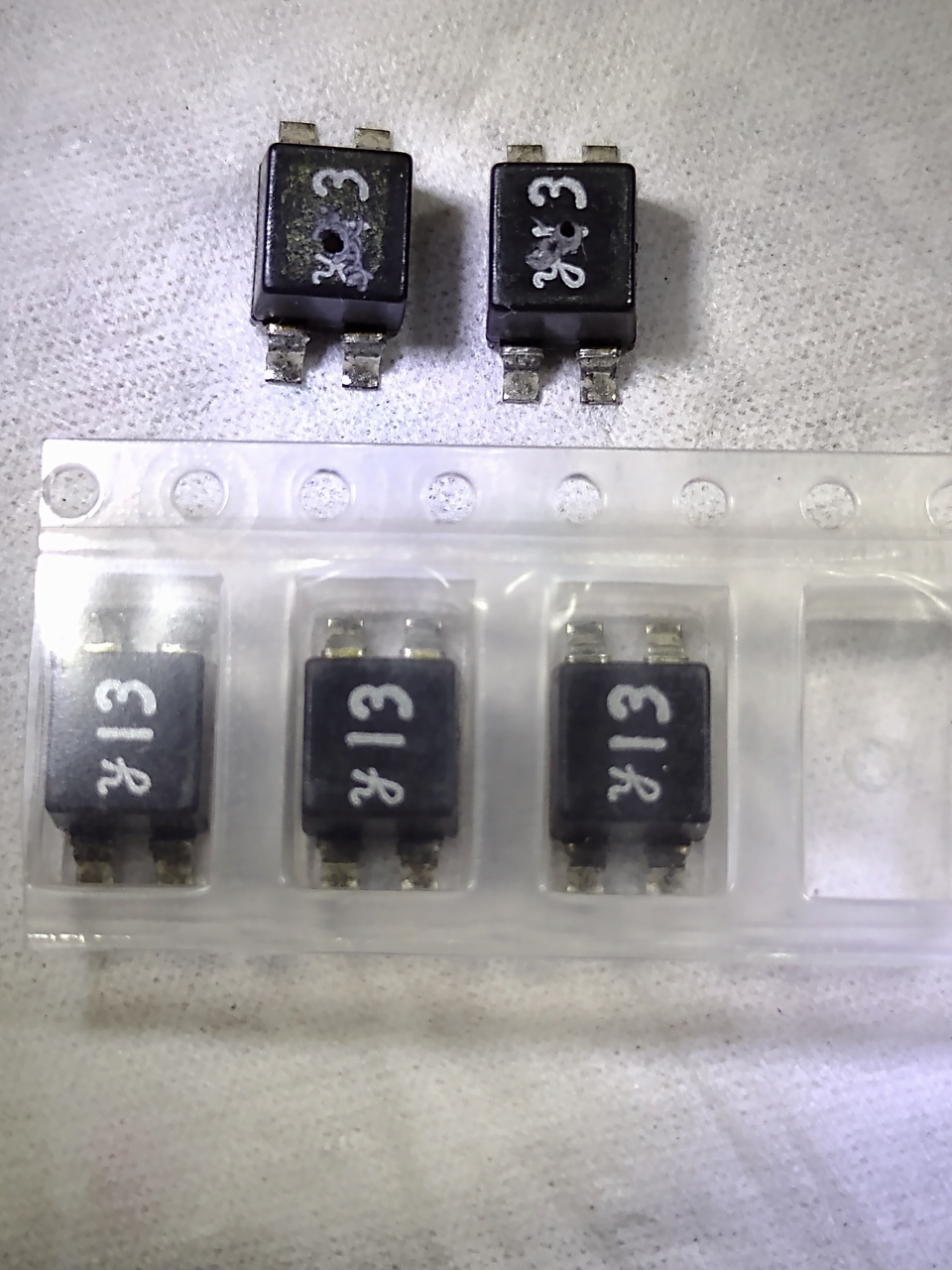

実は、もう少し小ぶりの2SC3357をリールで数百個持っているため、気軽に使っていましたが結構飛ばしていました。

その原因の一つが、10Vで使っていた所為かも知れません。10Vの三端子レギュレータも死ぬまで使いきれないほど持っていて、深く考えずにセットで使っていたのです。

そのあたりも確かめたいと思いました。

トランス

キーデバイスの一つでもあるトランスは、トーキンのM-521CTコモンモードチョークを使います。

https://www.tokin.com/datasheets_distributor/pdf/TOK_LF0073_M-500CT.pdf

このチョーク、実態はトロイダルコアにバイファイラ巻のトランスです。

ふと思いついて、ケースの上面に穴をあけて、エナメル線を通して測ったところ・・・

Fig. 1

Fig. 2

多少ばらつきはありますが、おおよそ約2uHでした。NFBにちょうど良さそうな感じです。

数回は巻けそうなので、トリファイラは無理でも、入出力のリンクに使えるかもしれません。

一寸まごついたのは、巻き方とマークの方向がバラバラでした。

マークをそろえて並べて

Fig. 3

ひっくり返しました

Fig. 4

穴をあけた上の二つ、左は下からコアに入り、右は上からコアに入っています。取り出していない三つ、左と中は上から、右だけ下から入っています。

チョークとしては意味が無いのかも知れませんが、ちょっと意外でした。移相が重要なトランスとして使う場合は、要注意です。

なお、各ポートのインダクタンスは、約185uHでした。

Fig. 5

Fig. 6

シミュレーション 先ずは、LTSpiceでシミュレーションしてみました。机上の空論と言われそうですが、シミュレーションでダメだったにの上手く行ったためしはありません。

転ばぬ先の杖にはなるでしょう。hi

それと、此処を変えるとこうなるのか!と、調整のポイントを探ったり、振る舞いを予習するのは、とても役立ちます。この辺りは、MMANAでも痛感する、シミュレーターのメリットです。

ベース接地差動型+NFB

フォーラムでは、定評のあるLZ1AQ方式を前提として情報が交わされていました。

しかし、中華製のHFDYループを含めていくつか試して見ましたが、私の環境ではゲインが大きすぎるようで、うまくいきませんでした。

後段は省略して、前段のベース接地の差動アンプにNFBを掛けてみたいと思います。

回路図

最終的にこんな形になりました。

Fig. 7

前後しますが、NFB用のL5,L8を0.002uHにして、裸の特性を見ました。

パラ止め用の、コレクタとエミッタの間に入れたC1とC2の10pFやビーズも外します。

Fig. 8

300MHzで止めていますが、2GHzあたりまでこのまま延びていきます。hi

それこそ絵に描いた餅ですが、これが2SC4703や2SC3357本来の実力なのでしょうね。

NFBは効くの?

ところで、NFBって本当に効くのでしょうか。作用や効果を見ておきたいと思います。

Fig. 9 NFBなし

Fig. 10 NFBあり

ゲインだけ見ると、平らにはなりましたが、損をしたような気分です。

歪が改善すると言われてますが、どうやって見たらよいのでしょうか?

正式なやり方が分からないのですが、信号源を一つ追加して、波形をシミュレーションし、fftビューを表示してみました。

入力は、1134kHzの文化放送と1242kHzのニッポン放送です。設定が悪いのか、なかなか歪まないので入力電圧を0.05Vまで上げてみました。

Fig. 11 NFBの効果

ゲインは6dB下がりましたが、IM3は約40dB改善するようです。

鰯の頭も何んとやら・・、ここは素直に信じる事にします。hi

発振止めとVHFカット

トランジスタ自体の特性は、前で見たように恐ろしく高い周波数まで伸びています。

うっかりすると、気が付かない周波数で発振してしまうことがあります。おまじないと、不要なVUHF帯のゲインを抑えるため、コレクタとエミッターの間に小さなコンデンサを入れました。

実体配線図

この程度の部品数だと、シミュレーターをいじっている内に何となく並べ方がイメージできます。あとは部品同士が干渉しないように、実物大のパーツ(茶色)を並べてみます。

溝(黒色)を掘ってパターンを区切り、要所に穴(赤)を空けて、裏面のベタアースと接続します。

本当は表裏の2面でパターンを作れると良いのですが、位置合わせが難しくて、宿題のままです。

最後に、周囲をカット(ピンク色)してお仕舞です。

Fig. 12 ARCADで配置を検討

CNCで切削

Gコードの用意や生基板のセットする手間は同じなので、何枚かまとめてCNCで削ります。

Fig. 13

掃除 本当は、削り・穴あけ・切断の作業ごとにそれ用の刃物を使うべきですが、この程度だとφ0.8mmのエンドミルだけでも間に合うようです。

その代わり、バリ取りや削りカスの掃除、導通やショートのチェックは欠かせません。

Fig. 14

組立 部品を探すのが手間ですが、ハンダ付け自体はあっという間です。

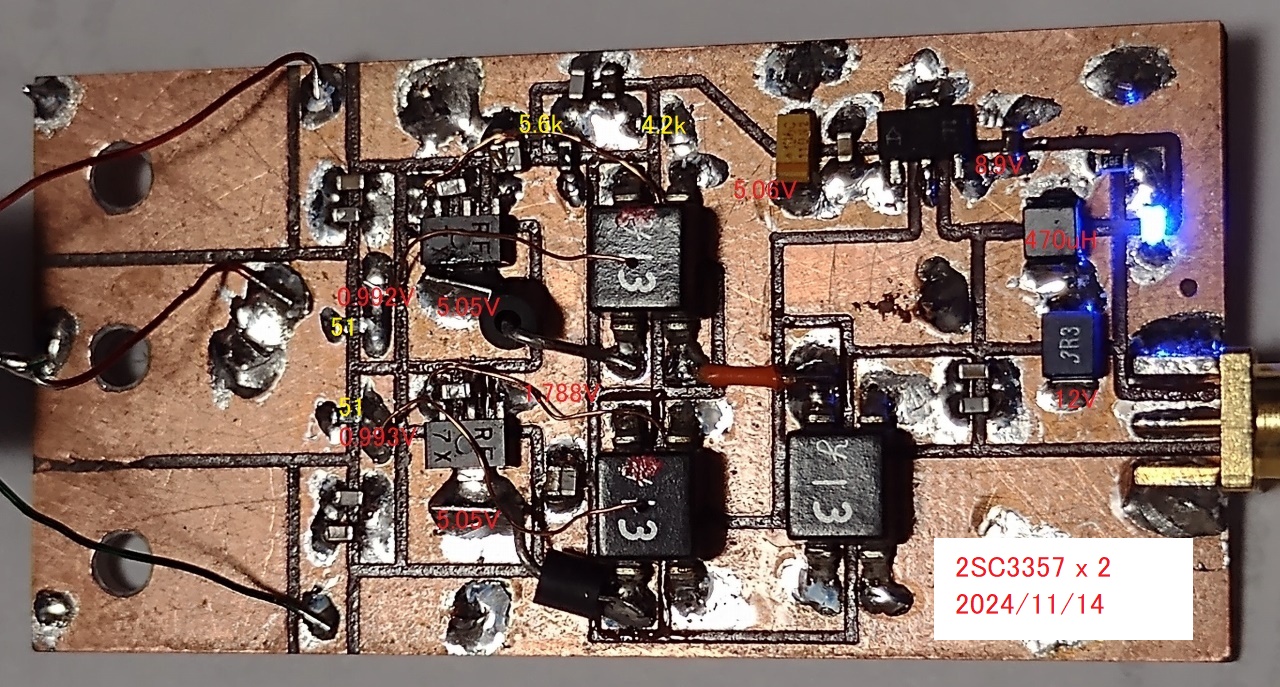

粗調整

トランスは出来合いだし同調回路も無いため、調整個所はありませんが、導通チェックと(シミュレーターとの)電圧の照合は必須です。

ボリュームを使っていない場合は、抵抗を付け換えて所定の電圧・電流に合わせます。

Fig. 15 2SC4703 x2

Fig. 16 2SC3357 x2

Fig. 17

以前作った2N5109 x2の現在値

特性の確認(宿題)

ゲインやIMDを確認したいのですが、まだ出来ていません。差動入力の基本が理解できていないので、うまく整合できないのです。

出力側に30dBのアッテネータを入れた時の特性です。

Fig. 18

ざっくり-3dBのゲイン(ロス?)になっています。

ただ、シミュレーションでも信号源の"V1"に50ΩのSeries Resistanceを入れた時の出力は-2.7dBくらいなので、ほぼ合っているようです。

このあたり、理屈を知らない門前小僧の悲しいところです。orz

動作確認

しかし、あり合わせの電線で直径10センチくらいループを作ってつなぐと、中波放送はガツンと入ってきました。ループのヌルもしっかり出ていました。

標準用?ループアンテナ

以前から、アンテナや受信機のAB比較用に使っているアルミ・フラットバー(2x30x2000mm)のループを一つ追加しました。

台は、ホームセンターで見かけた"コンクリート羽子板付き束石"です。

以前の二つは小ぶりな方でしたが、強風でひっくり返ることがあったので、今回は大きいほうにしました。

両端の糊代(ボルト止め部分)はありますが、直径0.65mと称しています。hi

Fig. 19

Fig. 20

高さや構造など、もう少し工夫できるだろ!と言われそうですが、このループはアンプや受信機の比較が目的なので、アンテナとしての性能には目をつぶって、大きさや形を揃えることにしました。

ただし、屋上高は5~6Cm高くなってしまったので、誤差の範囲と言えるのか?ちょっと微妙な値です。

Fig. 21 北方向

Fig.22 西方向

Fig.23

作りかけHexBeamとテスト用ループ

アンテナのSN比較

Kiwi2で8006kHzのJG2XAを受信し、アンテナを繋ぎ変えながら、Spectrum LabのWatch List and Plotter画面で比較してみました。

Fig. 24

プロットの色は

light Blue: Frequency

light Green: Peak

Pink: Noise

White: Peak - Noise

です。

白は、ピーク(うす緑)からノイズ(ピンク)を引いた、正味の信号の分です。

Fig. 25

例えば、左から3つめの2SC3357は、2SC4703よりもピークが高いので大きく聞こえますが、ノイズも多いのでSNは少し劣ります。

やはり定番の2N5109が光ります。が、ダイポールは別格ですね!

ノイズレベルすれすれ信号では、かなり大きな差が付くことがあります。信号源の方向も影響しているような気がします。ループアンプのバランスの良し悪しが、ヌルのパターンに出ているのかも知れません。

番外ですが、ついでなのでLF/MF用のミニホイップ(左端)も見てみました。

ループやDPとは明らかに違っていて、5Hzほど下のスプリアスがピークになってました。

J310を3個使ったゲイン抑え気味のアンプですが、ノイズも少なく、なかなかの健闘です。 また、作りかけの3SK291を1個使ったアンプは、シャック内のノイズを拾いまくってますが、外から引き込んでいる同軸に近づけると良く入っていました。プローブや設置しだいでは、J310x3を超えるかも知れません。

この3つのループとアンプ、3台のWebSDRに振り分けています。

Kiwi 1 + 2SC3357:

http://ja7kbr.proxy.kiwisdr.com:8073/

Kiwi 2 + 2SC4703:

http://21344.proxy.kiwisdr.com:8073/

Web888 + 2N5109:

http://ja7kbr.proxy.rx-888.com:8073/

昨日の夕方、7850kHzで見えていたカナダの時報局CHUの様子です。

Fig. 26

Fig. 27

Fig. 28

アンプの性能だけでなく、SDR受信機の特性やバイアスTや電源の特性が加味されるので、単体とは少し雰囲気が変わります。

FT8の解読を比較してみると

実際の受信状況は如何でしょうか?

10.136MHzのFT8を受信して見ました。

Fig. 29

多少の凸凹はありますが、概ねSN比較と同じ傾向でした。手法としては、大きな間違いは無さそうです。

今のところ、それぞれのアンテナに給電しているBIAS-Tと電源が異なるので、そのあたりも気になります。

午後にでも、競争条件を揃えるために、3ポートのBIAS-Tを作ってみたいと思います。